【3年生】食べ物の探究(Unit5)をしたよ!

3年生では昨年の12月・1月と、2カ月間かけて「食べ物は様々な変化を経て、食卓につく」のテーマで、探究をすすめてきました。先月は、食材から食品の変化」について主に探究をし、1月は冬休み明けから「食材を加工する理由」について迫っていく探究をすすめました。

食べ物の加工には様々な種類があります。切る、焼く、つぶす、いためる等…。それらの加工の一つに「発酵」があります。国語「すがたを変える大豆」で大豆が発酵を経て味噌になることについて学んだものの、「発酵のしくみ」を理解するのは、なかなか難しい子どもたち。ならば、発酵について学びに行こう!と、マルコメの工場へ見学に行ってきました。

国内でも一番のシェアを誇るマルコメ味噌。子どもたちも「家で使ってる!」「見たことある!」と、興味深々。実際に工場を見学するなかで、麹のはたらきや、発酵の仕組みについて、わかりやすく学ぶことができました。また、食材の違いや、発酵期間のちがいで生まれる、味噌の違いを調べるため、みその食べ比べを経験。匂い、色、味など、加工の変化を感じました。

また、社会では、農業の単元を扱い、実際の食材がどのようにつくられているのか、加工されていくのか、その工夫についても学習をしました。国語では、自分で食材→食品の変化と、その理由についてを調べたものを文章にしてまとめ、発表する活動をおこないました。自分の学んだことを相手に伝えるために、意識しながらまとめる、リサーチスキルも、今回の探究で意識して取り組んできたスキルです。

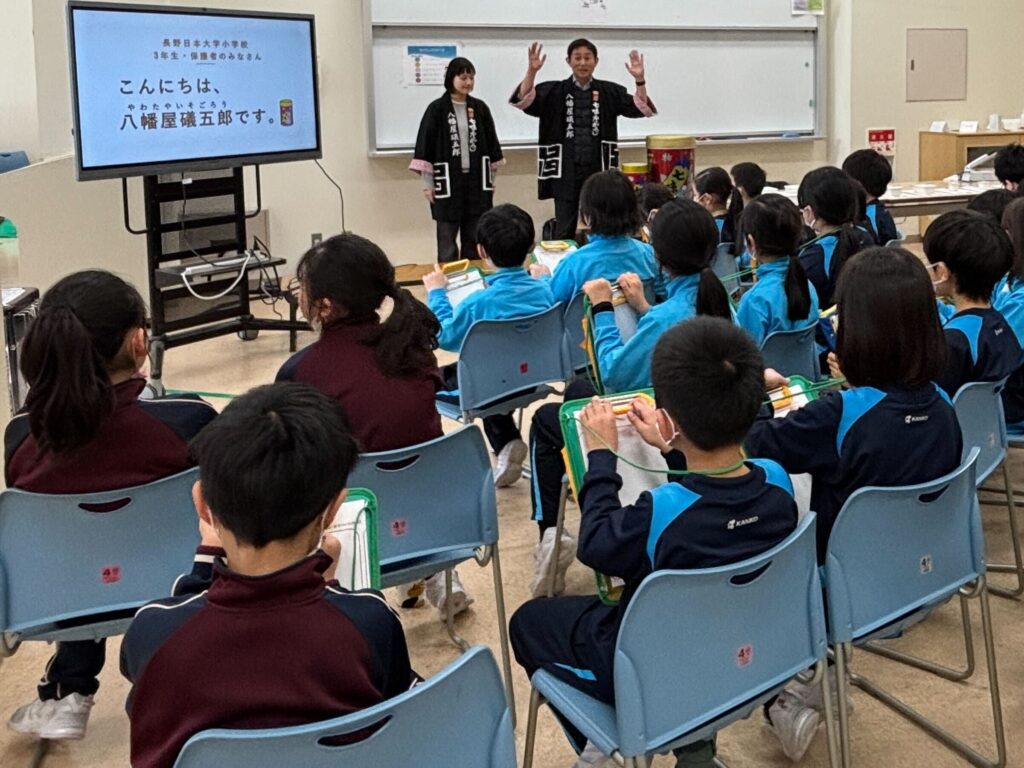

1月の最後には、八幡屋礒五郎さんをお招きし、七味について学びました。子どもたちは食べたことない児童が多かったものの、見たことはある!という様子。この七味はどんな食材から加工されているのか、なぜ長野で有名な商品なのか、七味缶の秘密を教えていただきました。

実際に7つの素材の香りや色を楽しみ、それぞれがオリジナルの七味を調合!「陳皮ってみかんの皮なんだ~!」「紫蘇はなんだか黒く見えるね」「唐辛子はからいにおいがする!」と、食材から食品への変化と理由について、五感で学ぶことができました。

探究のまとめに向けて、子どもたちに大きな問いを投げかけました。「もしこの世界に加工がなかったらどうする?」

この問いに、ぐるぐる頭の中を巡らせる子どもたち。「卵だったら、殻を割るっていう加工ができないね」「お肉も生肉で食べないといけなくなっちゃう」「加工ができないなら、料理ができないね」「食べ物の工場の人たちも仕事がなくなっちゃうね」と、自分たちを取り巻く、食べ物世界の仕組みに気づいた子どもたち。

食材から食品の変化の上で、加工をすることは私たちの生活に欠かせないものであり、それはわたしたちみんなに関係のあることの気づきをもって、最後のUnit5のまとめにむかいました。1人1枚の紙に、2か月間の探究をまとめました。「自由にまとめる」というのも3年生のはじめにはできなかったスキルです。それぞれがどのような工夫をしたら相手に伝わるか、意識しながら進めることができました。

あとがき

3年生では、給食の残飯が目立っており課題でした。しかし、この探究活動を通して「食べ物は様々な過程を経て食卓につく」ことを概念理解したことで、「給食を好き嫌いしないでたべたい」「感謝してゆっくりたべたい」と、子どもたちから、食に対する意識が生まれ、給食の時間に向き合うようになりました。とっても嬉しい出来事です^^